本日2件目のブログですが、プロットの作成でやや時間を食い、明日に持ち越しの予定となっております。

では、張り切ってまいりましょー!

基本情報技術者~ユーザーインタフェースとマルチメディア~

ユーザーインタフェース技術

ユーザーインタフェースの必要性

すごい機能を持ったシステムがあったとしても、ユーザーインタフェースがしょぼければそのシステムを使いこなすことはできません。そのため、ユーザーインタフェースの設計と開発にもたくさんの時間が割かれます。ユーザーインタフェースには、大きく分けて「CUI」と「GUI」の2つがあります。

- CUIとGUI

| 種類 | 説明 |

|---|---|

| CUI | コンピュータの操作を、文字(Character)で行なうユーザーインタフェースのこと。CUIは「Character User Interface」の略。 |

| GUI | コンピュータの操作を、ウィンドウやアイコンなどの視覚的な要素で行なうユーザーインタフェースのこと。GUIは「Graphical User Interface」の略。 |

試験によく出るGUIの部品

基本情報技術者試験では、「ラジオボタン」「チェックボタン」「プルダウンメニュー」「コンボボックス」の4つの部品がよく出題されるそうです。

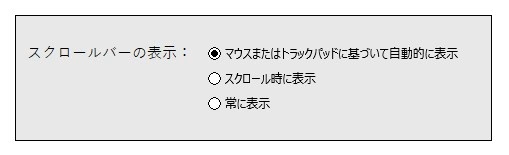

- ラジオボタン

ラジオボタンとは、選択肢から1項目だけを選択できる部品です。通常、丸い形のボタンで表されます。

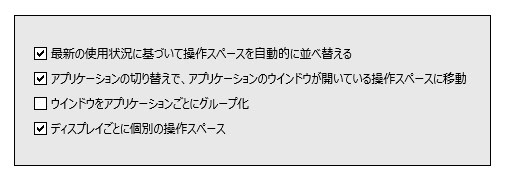

- チェックボタン

チェックボックスとは、選択肢から複数の項目を選択できる部品です。通常、ラジオボタンと区別するため、四角い形のボタンで表されます。

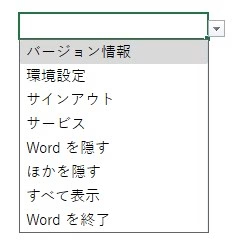

- プルダウンメニュー

プルダウンメニューとは、選択肢を一覧表示し、その中から1つの項目だけを選択できる部品です。

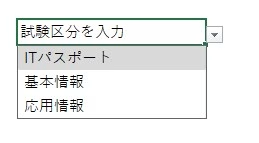

- コンボボックス

コンボボックスとは、プルダウンメニューにテキスト入力できる枠を追加した部品です。テキスト入力できる枠のことを、テキストボックスといいます。つまり、コンボボックスは「プルダウンメニュー+テキストボックス」となります。

| 部品 | 選択できる項目数 | 選択肢を最初から表示 | 手入力 |

|---|---|---|---|

| ラジオボタン | 1つ | ○ | ✕ |

| チェックボックス | 複数 | ○ | ✕ |

| プルダウンメニュー | 1つ | ✕ | ✕ |

| コンボボックス | 1つ | ✕ | ○ |

ユーザーインタフェース設計

ユーザビリティ

ユーザビリティとは、使いやすさです。JIS(日本産業規格)では、ユーザビリティは以下のように定義されています。

特定のユーザーが特定の利用状況において、システム、製品又はサービスを利用する際に、効果、効率及び満足を伴って特定の目標を達成する度合い

上記の定義文にある「効果」「効率」「満足」には、それぞれ以下のような意味があります。

| 用語 | 説明 |

|---|---|

| 効果 | ユーザーが特定の目標を達成する際の正確性および完全性。 |

| 効率 | 達成された結果に関連して費やした資源。 |

| 満足 | システム、製品またはサービスの利用に起因するユーザーのニーズおよび期待が満たされている程度に関するユーザーの身体的、認知的および感情的な受け止め方。 |

うん、わからん!暗記が得意な方向けですね、これは。

ユーザビリティの評価

ユーザビリティは非常に重要な指標ですが、評価結果が目に見えにくいところがあります。そこで、ユーザビリティをわかりやすく評価するための代表的な方法を以下にご紹介します。

| 評価方法 | 説明 |

|---|---|

| インタビュー法 | 実際に利用者に会って話を聞き、製品の満足度などの情報を収集する方法。「満足」を評価するときに用いる。 |

| ヒューリスティック評価 | ユーザビリティの専門家がその知識と経験を使って、ユーザビリティの評価を行なう方法。ヒューリスティックとは「発見的」という意味がある。 |

| ユーザビリティテスト | 利用者に実際に製品を使ってもらって、その様子を観察することによってユーザビリティを評価する方法。「ユーザーテスト」ともいう。 |

| ログデータ分析法 | アクセスログやアプリの起動ログなどのログデータを用いて、製品の使いやすさを評価する方法。誰が、いつ、どのボタンを押したかなどを、専用のツールを使って自動的に記録しておくことで、ユーザーが製品をどのように使っているかを把握することができる。 |

入力チェック

ユーザビリティを向上させる機能のひとつとして、「入力チェック」があります。この入力チェックの手法には、4つの種類があります。

| 手法 | 説明 |

|---|---|

| 論理チェック | 入力されたデータが論理的に正しいかをチェックする。 例)未来の日付は論理的に正しくない。 |

| 重複チェック | 入力されたデータが重複していないかをチェックする。 |

| フォーマットチェック | 入力されたデータが正しい形式になっているかをチェックする。 例)メールアドレスなのに「@」がない。 |

| シーケンスチェック | 入力されたデータが正しい順番で並んでいるかをチェックする。 例)昇順の伝票番号に、降順になってしまう番号をいれてはいけない。 |

ユーザビリティを向上させるその他の機能

| 機能 | 説明 |

|---|---|

| Undo機能 | 直前の操作を取り消して、元の状態に戻す機能。 |

| マクロ機能 | 一連の操作をコンピュータに覚えさせ、一度命令を呼び出すだけで自動的にその作業を行ってくれる機能。 |

| ショートカットキー | キーボード上の複数のキーを同時に押すことで、特定の命令を実行できる機能。 |

- ユニバーサルデザイン

ユニバーサルデザインとは、年齢、文化、言語、能力の違い、障害の有無などにとらわれず、できるだけ多くの人が利用できることを目指した設計であり、「すべての人のためのデザイン」という意味です。

- バリアフリーデザイン

バリアフリーデザインとは、高齢者や障害者が生活する上での障壁(バリア)を取り除く設計です。ユニバーサルデザインのほうが広範囲に摘要されます。

- Webアクセシビリティ

Webアクセシビリティとは、年齢、身体的条件に関わらず、すべての人がWebサイトにアクセスし、コンテンツを利用できる度合いのことです。

マルチメディア技術

マルチメディアとは、文字、音声、静止画、動画をまとめて利用できる技術のことです。マルチ(multi)は「複数」という意味で、メディア(media)は「媒体」という意味です。直訳すると、「複数の媒体」という意味になります。

(1)文字

| 表し方 | 解説 |

|---|---|

| ビットマップフォント | 文字の形を正方形のドットの集合で表したフォント。 |

| アウトラインフォント | 文字の形をなめらかな曲線のデータとして表すフォント。 |

- フォントの倍率

ビットマップフォントは、ドットの集まりで文字を表現するため、拡大するとギザギザが目立ちます。一方、アウトラインフォントは、なめらかな曲線のデータで表現されるため、文字を任意の倍率に拡大してもデータの劣化がありません。

- フォントの表示速度

アウトラインフォントは、画面に出力する際に「ラスタライズ」というビットマップに変換する作業があるため、この処理の分、速度が落ちます。一方、ビットマップフォントは、変換の時間がないため表示が高速になります。

(2)音声

コンピュータはデジタルデータしか扱えないため、自然の音などはデジタルに変換する必要があります。変換は、PCMによるデータ変換が有名です。

- PCMによるデータ変換

PCM(Pulse Code Modulation)とは、音声などのアナログ信号をデジタル信号に変換する方式のひとつです。標本化、量子化、符号化の3つのステップで、アナログ信号をデジタル信号に変換します。

| 処理 | 解説 |

|---|---|

| ① 標本化 | アナログ信号に対して「標本化」を行なう。標本化とは、アナログ信号を一定の間隔で区切ること。「サンプリング」ともいう。 |

| ② 量子化 | 標本化によって区切られた信号ごとに「量子化」を行なう。量子化とは、区切られたアナログ信号に値を付けること。 |

| ③ 符号化 | 量子化によって付与された値に対して「符号化」を行なう。符号化とは、値をビット列に変換すること。符号化を行なうことで、コンピュータが扱えるデータとなる。 |

例として、実際の問題として出題された過去問から、音楽CDに録音された音声のデータ量を計算する問題を解いてみましょう。

問題

60分の音声信号(モノラル)を、標本化周波数44.1kHz、量子化ビット数16ビットのPCM方式でデジタル化した場合、データ量はおよそ何Mバイトか。

平成24年度

解答

これは、1秒間に44,100回データを区切り、区切ったデータを最大65536(2の16乗)個の数で数値化することを意味します。

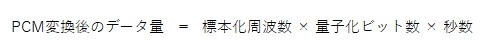

PCMで変換したデータ量の公式は、以下となります。

公式を当てはめると、

PCM変換後のデータ量 = 44.1kHz × 16ビット × (60分 × 60秒)

= 2,540,160kビット

= 317,520kバイト

≒ 318Mバイト

従って、解は318Mバイトとなります。

(3)静止画

静止画とは、写真やイラストなどの「動きのない画像」を指します。基本情報技術者試験では、「クリッピング」「アンチエイリアシング」「テクスチャマッピング」の3つの用語がよく出題されます。

- クリッピング

クリッピングとは、画像の一部分を切り抜くことです。3次元グラフィックにおいては、クリッピングは3次元画像にウィンドウと呼ばれる枠を指定して、ウィンドウの中だけを画像として取り出すことを指します。

基本情報技術者試験では、「画像表示領域にウィンドウを定義し、ウィンドウの外側を除去し、内側の見える部分だけを取り出す処理」という表現で出題されます。

- アンチエイリアシング

アンチエイリアシングとは、画像処理の際に生じる線や輪郭のギザギザを目立たなくさせる手法です。

基本情報技術者試験では、「液晶ディスプレイなどの表示装置において、傾いた直線を滑らかに表示する手法」という表現で出題されます。

- テクスチャマッピング

テクスチャマッピングとは、物体の表面に模様などの画像を貼り付けて質感を出す手法です。テクスチャ(texture)は「生地」、マッピング(mapping)は「模様を描く」という意味です。つまり、「生地を使って物体に模様を描く」という意味になります。

基本情報技術者試験では、「物体の表面に画像を貼り付けることによって、表面の質感を表現する手法」という表現で出題されます。

(4)動画

動画とは「動きのある映像」を指します。一般的な動画では、1秒間に60枚の静止画を切り替えています。

基本情報技術者試験では、動画の圧縮技術である「H.264/MPEG-4 AVC」がよく出題されます。

- H.264/MPEG-4 AVC

高解像度の静止画を大量に使うと、動画のファイルサイズが膨大になってしまいます。そこで、ファイルサイズを小さくするための動画を圧縮する技術が発展しました。

H.264/MPEG-4 AVC(H.264/Moving Picture Experts Group phase 4 Advanced Video Coding)とは、動画を圧縮するための技術です。動画の中で変化があった差分だけを保存することでファイルサイズを小さくします。現在では、ワンセグ放送、Blue-ray Disc、YouTubeなど、さまざまなメディアで使われています。

小休止!お試しトライ!過去問①

問1 GUI

問題

GUIの部品の一つであるラジオボタンの用途として、適切なものはどれか。

平成31年度

ア.幾つかの項目について、それぞれの項目を選択するかどうかを指定する。

イ.幾つかの選択項目から一つを選ぶときに、選択項目にないものはテキストボックスに入力する。

ウ.互いに排他的な幾つかの選択項目から一つを選ぶ。

エ.特定の項目を選択することによって表示される一覧形式の項目から一つを選ぶ。

解答

ア.から順に見ていきます。

ア.チェックボックスの説明なので「✕」。

イ.コンボボックスの説明なので「✕」。

ウ.ラジオボタンの説明なので「○」。

エ.プルダウンメニューの説明なので「✕」。

従って、解はウ.となります。

問2 PCMによるデータ変換

問題

音声のサンプリングを1秒間に11,000回行い、サンプリングした値をそれぞれ8ビットのデータとして記録する、このとき、512×106バイトの容量をもつフラッシュメモリに記録できる音声の長さは、最大何分か。

平成23年度

ア.77 イ.96 ウ.775 エ.969

解答

公式を使って解きます。

PCM変換後のデータ量 = 標本化周波数 × 量子化ビット数 × 秒数

秒数 ≦ 512×106 × 8ビット ÷ (11,000回/秒 × 8ビット)

≦ 512 × 106 ÷ 11,000

≦ 512 ÷ 11 × 103

≦ 46,545秒

分数 ≦ 46,545 ÷ 60

≦ 775

従って、解はウ.となります。

最後に

「ハードウェア」と「ユーザーインタフェースとマルチメディア」の項目は割と少なかったですね。このように項目が少ないときでも、しっかりと覚えていきましょう。

ちなみに、テキストを読まないと完全な学習は行えませんので、ぜひ下で紹介している本をご購入いただけたらと思います。

こちらが参考にさせていただいているテキストです。

ではでは、参考までに

コメント