予定は押せども、詰め込まず、焦らず、他の予定も新たに加えるマゾこと、マゾ川秋です。

では、本日もちゃちゃっといってみましょう!

今日からブログの進め方をちょっと変更して、最初にプロットを書いていくことにしました。今までは行き当たりばったり⋯(よく続けられたねという)

いってみよう!

基本情報技術者~システムの構成要素~

システムの分類方法はいくつかあります。ここでは2つを取り上げていきます。それは次の2つです。

- 処理の仕方による分類

- システム構成による分類

「処理の仕方」によるシステムの分類

処理の仕方による分類

システムには「集中処理」と「分散処理」の2つの処理形態があります。

- 集中処理

1台の大型コンピュータに複数の端末を接続し、端末から送られてくるすべての命令をその1台の大型コンピュータで処理する形態です。処理を引き受けるコンピュータを「ホストコンピュータ」と呼びます。 - 分散処理

ネットワークでつながれた複数のコンピュータが処理を分担して行なうシステムです。基本情報技術者試験では、分散処理に関する知識が問われることが多いそうです。主に次の3種類が問われます。中でも、Webシステムが頻出しています。- クライアントサーバシステム

- 3層クライアントサーバシステム

- Webシステム

クライアントサーバシステム

クライアントサーバシステムとは、複数のコンピュータをネットワークでつなぎ、クライアントが処理要求をサーバに出し、サーバが処理を行なうシステムです。

3層クライアントサーバシステム

3層クライアントサーバシステムとは、クライアントサーバシステムを3つの層に分けたシステムです。

・3つの層

| 層 | 役割 |

|---|---|

| ①クライアント | アプリケーションサーバに処理を要求したり、アプリケーションサーバからサービスを受ける。 |

| ②アプリケーションサーバ | データベースサーバにデータの問い合わせをしたり、データベースサーバから受け取ったデータを加工し、クライアントに対してデータを返す。 |

| ③データベースサーバ | データベースを管理する。 |

Webシステム

Webシステムとは、インターネットとWebブラウザを利用するシステムです。Webシステムは3層クライアントサーバシステムの一種です。Webシステムでは、クライアントサーバシステムや3層クライアントサーバシステムのように、端末に専用のソフトウェアをインストールする必要がありません。

- Webシステムのメリット

Webシステムには以下のメリットがあります。- ユーザーは、使い慣れたWebブラウザを使用できる

- Webブラウザを使うので、システムに変更があった場合でも、クライアントのソフトウェアをインストールし直す必要がない

- Webシステムの処理の流れ

Webシステムの処理の流れは以下のようになります。- クライアントがWebブラウザを使って、アプリケーションサーバに対して処理を要求する

- アプリケーションサーバはデータベースサーバとやり取りを行なう

- 処理結果がHTML形式でクライアントに返される

- クライアントは受け取った処理結果をWebブラウザに表示する

「システム構成」によるシステムの分類

システム構成による分類

システムを「システム構成」で分類すると、以下の3つに分類できます。基本情報技術者試験では、デュプレックスシステムとデュアルシステムの違いを問う問題が出題されるそうです。どちらも「2」という意味を持つので混同しないように覚えておきましょう。

| 分類 | 説明 |

|---|---|

| シンプレックスシステム | 1つのコンピュータだけのシステム構成。システムのどこか1箇所でも障害が発生するとシステムは停止する。 |

| デュプレックスシステム | メインで動作するコンピュータと、故障時に動作させる用途として待機させているコンピュータの2つからなるシステム構成。 シンプレックスシステムに予備を足した構成。 |

| デュアルシステム | 2つのコンピュータがまったく同じ処理を行ない、結果を照合して正しいことを確認するシステム構成。 処理能力はシンプレックスシステムとほぼ同じ。 |

ホットスタンバイとコールドスタンバイ

これはデュプレックスシステムの話なので、デュプレックスシステムに関連付けて覚えると良いでしょう。

基本情報技術者試験では、通常動いているコンピュータのことを「現用系」と呼び、待機している予備のコンピュータのことを「待機系」と呼びます。

「待機系」には「ホットスタンバイ」と「コールドスタンバイ」の2種類があり、電源を常に入れておいた状態で待機させているコンピュータを「ホットスタンバイ」状態にあるといい、逆に電源を入れていない状態で待機させているコンピュータを「コールドスタンバイ」状態にあるといいます。

電源が入っていて、HOTな状態を「ホットスタンバイ」。電源が入っておらず、COLDな状態を「コールドスタンバイ」と覚えると覚えやすいかと思います。

システム故障時にシステムの切り替えがスムーズに行えるのは、ホットスタンバイ状態のコンピュータで、電源を入れてシステムを起動する分、時間がかかるのがコールドスタンバイです。

システムの信頼性と、止めない工夫

- フォールトトレラント

フォールトトレラントとは、システムが一部故障したとしても、全体として必要な機能を維持する設計のことです。フォールト(Fault)とは「障害」、トレラント(Tolerant)とは「耐性がある」という意味です。

- 信頼性に関するその他の用語

| 用語 | 説明 |

|---|---|

| フェールソフト | システムの一部に障害が起きた場合に、性能が落ちるとしてもシステム全体は動作させる設計のこと。 例として、飛行機のエンジンが1つ故障しても飛行を続けられるような仕組みが挙げられる。 |

| フェールセーフ | システムに障害が起きた際に、システムを止めてでも安全を優先させるという設計のこと。 例として、ロボットのアームの動作範囲に人が侵入した場合に、アームの動作を強制的に止めるなど。 |

| フールプルーフ | 人間は愚かな行動をするという前提のもと、人間が誤った使い方をしても、システムに異常が起こらないようにする設計のこと。 例として、ドアを閉めないと加熱されない電子レンジなど。 |

RAID

RAIDには0~6の7種類があります。このレベルは性能の高さを表しているわけではありません。単なる記憶方式の違いを表しているだけです。それが下の表になります。

| レベル | 説明 |

|---|---|

| RAID 0 | データを2台以上のハードディスクに分散させて書き込む方式。 別名「ストライピング」。 |

| RAID 1 | 2台以上のハードディスクに同じデータを書き込む方式。 別名「ミラーリング」。 |

| RAID 2 | データに「ハミングコード」という誤り訂正符号を加え、複数のディスクに分散してデータを書き込む方式。 |

| RAID 3 | 誤り訂正符号は専用のディスクに書き込み、データは他のディスクに分散して書き込む記憶方式。 |

| RAID 4 | RAID 3とほぼ同じであるが、データの分割をブロック(セクター)単位で行なう記憶方式。 |

| RAID 5 | データに「パリティ」という誤り訂正符号をつけて、3台以上のディスクに分散してデータを書き込む記憶方式。 |

| RAID 6 | RAID 5とほぼ同じであるが、パリティを2重で生成する記憶方式。 |

- ストライピング(高速化を優先する)

ストライピングは、データを複数のハードディスクに分散させて書き込む記憶方式です。複数のディスクに並列にアクセスできるため、データの書き込みを高速化することが可能です。

- ミラーリング(信頼性を高める)

ミラーリングは、複数のハードディスクに同じデータを書き込む方式です。万一、別のディスクが故障しても、他のディスクを使って処理を継続することができます。

保存できる容量は、ストライピングの半分となりますが、信頼性が高まります。ちなみに、ストライピングと比較して、処理速度も低下します。

システムの性能指標

3つの性能指標

システムの性能を評価する指標には、次の3つがあります。

| 指標 | 説明 |

|---|---|

| スループット | 単位時間あたりに処理される仕事の量。 |

| ターンアラウンドタイム | 入力から出力が完了するまでの全工程にかかる合計時間。 |

| レスポンスタイム | 応答時間。処理にかかる時間(入力や出力の時間は含まない)。 |

- スループット

スループットとは、システムが単位時間あたりに何件仕事ができたかという仕事の量を指します。ターンアラウンドタイムが「何秒かかるか」という指標なのに対し、スループットは「何件できたか」という指標になります。

- ターンアラウンドタイムとレスポンスタイム

ターンアラウンドタイムとは「入力+処理+出力」の時間のことです。これに対し、レスポンスタイムは「処理」のみの時間を指します。 - ベンチマークテスト

ベンチマークテストとは、システムの性能を比較するために行なうテストのことです。ベンチマークテストを使って、スループットやターンアラウンドタイム、レスポンスタイムを計測し、他のシステムと比較して評価します。

このとき使用するデータは、標準的なプログラムやデータを用います。そうでないと、システム性能の評価としては適切でないデータになってしまうためです。

キャパシティプランニング

システムを作るのに、今現在だけを考えたシステムでは、将来的に維持することが困難になるケースも出てきます。

そこで必要となるのがキャパシティプランニングです。キャパシティプランニングを用いることで、システムの稼働状況を継続的に評価して、システムに求められる処理能力を計画することができます。

キャパシティプランニングを行なうために、スケールアウトとスケールアップという2つの手段を主に使用します。

- スケールアウトとスケールアップ

スケールアウトとは、サーバーの台数を増やすことにより、システム全体の処理能力をアップさせることです。一方、スケールアップとは、個々のサーバの処理能力を向上させることで、システム全体の処理能力をアップさせることです。

小休止!お試しトライ!過去問①

問1 デュプレックスシステム

問題

コンピュータを2台用意しておき、現用系が故障したときは、現用系と同一のオンライン処理プログラムをあらかじめ起動して待機している待機系のコンピュータに速やかに切り替えて、処理を続行するシステムはどれか。

平成30年度

ア.コールドスタンバイシステム イ.ホットスタンバイシステム

ウ.マルチプロセッサシステム エ.マルチユーザーシステム

解答

これはデュプレックスシステムの現用系が故障したときの対応方法を指しています。

待機系には「コールドスタンバイシステム」と「ホットスタンバイシステム」しかありませんので、解答は「ア.」または「イ.」のみと絞られます。

次に、システムが起動しているということなので、起動している=ホットスタンバイというわけです。

従って、解答はイ.となります。

問2 システムの性能指標

問題

コンピュータシステムによって単位時間当たりに処理される仕事の量を表す用語はどれか。

平成25年度

ア.スループット イ.ターンアラウンドタイム

ウ.タイムスライス エ.レスポンスタイム

解答

単位時間当たりの仕事量というキーワードから、答えはスループットとなります。

従って、解はア.となります。

システムの信頼性指標

RASIS

RASISとは、システムを評価するための5つの指標の頭文字を合わせたものです。

| 指標 | 意味 | 説明 |

|---|---|---|

| Reliability | 信頼性 | 障害の起こりにくさ。 |

| Availability | 可用性 | 必要なときにいつでもサービスが受けられるか。 |

| Serviceability | 保守性 | 復旧のしやすさ。 |

| Integrity | 完全性 | データが壊れたり、改ざんがされたりされていないこと。 |

| Security | 安全性 | 許可された人だけがアクセスできること。 |

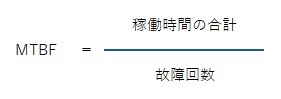

MTBF

MTBF(Mean Time Between Failures:平均故障間隔)とは、故障と故障の間、つまりは、システムが正常に動いていた時間の平均値のことです。

MTBFはRASISの「Reliability(信頼性)」を表す指標のひとつです。MTBFは次の式で求められます。

ここで注意する点は、故障時間ではなく、故障回数であるという点です。紛らわしい問題もでてきますので、気をつけましょう。

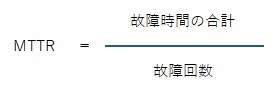

MTTR

MTTR(Mean Time To Repair:平均修復時間)とは、修理(Repair)にかかった時間、つまりは、システムが稼働していなかった時間の平均値のことです。

MTTRはRASISの「Serviceability(保守性)」を表す指標のひとつです。MTTRは次の式で求められます。

こちらも、故障時間ではなく、故障回数ですので、間違えないようにしましょう。

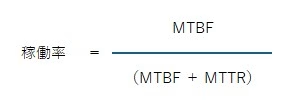

稼働率

稼働率とは、システムが故障せずに動いていた時間の割合を指します。

稼働率はRASISの「Availability(可用性)」を表す指標のひとつです。稼働率は次の式で求められます。

稼働率が高いほど可用性が高く、稼働率が低いほど可用性が低いといえます。

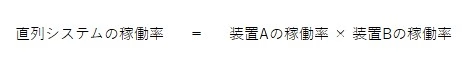

直列システムと並列システム

- 直列システム

直列システムの公式は次のようになります。

直列システムの稼働率 = 0.9 × 0.8 = 0.72

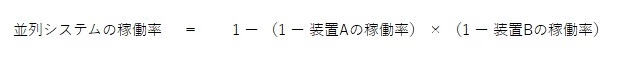

- 並列システム

並列システムの公式は次のようになります。

並列システムの稼働率 = 1 ー (1 ー 0.9)×(1 ー 0.8) = 0.98

- 多重化システム

多重化システムとは、単体もしくは複数の直列システムと単体もしくは複数の並列システムで構成されたシステムのことです。

計算方法は、各システムの稼働率を計算したうえで、システムをまとめた稼働率を求めるだけです。

例えば、上で紹介した直列システムと並列システムが直列に繋がっていたとします。

すると、システム①の稼働率=0.72、システム②の稼働率=0.98となり、システム全体の稼働率は、

システム全体の稼働率 = 0.72 × 0.98 ≒ 0.71

となります。

小休止!お試しトライ!過去問②

問1 MTBF

問題

あるシステムの今年度のMTBFは3,000時間、MTTRは1,000時間である。翌年度はMTBFについて今年度の20%分の改善、MTTRについて今年度の10%分の改善を図ると、翌年度の稼働率は何%になるか。

令和6年度

ア.69 イ.73 ウ.77 エ.80

解答

MTBFが改善しているので、×1.2で、MTTRは10%の改善なので、×0.9となる。これをそれぞれに反映させると、

翌年度のMTBF = 3000 × 1.2 = 3600

翌年度のMTTR = 1000 × 0.9 = 900

これから翌年度の稼働率を求めると、

翌年度の稼働率 = 3600 ÷ (3600 + 900) = 3600 ÷ 4500 = 0.8 = 80%

従って、解はエ.となります。

最後に

内容的には難しくなかったと思います。ただ、やや暗記項目が多いでしょうか。

しっかりと復習して覚えましょう。

こちらが参考にさせていただいているテキストです。

ではでは、参考までに

コメント