今回ご紹介する方法は、あくまでも自己責任で実行してください。文句を言われても一切、対応いたしかねますのでご注意を。

Windows11の最新版「25H2」がリリースされましたが、システム要件チェックを回避してインストールしている非対応PCでは、通常のアップデート方法では更新できないことがありますよね。

私も最初は「どうやってアップデートするんだ…」と途方に暮れました。でも実は、Microsoftが配布している「イネーブルメントパッケージ」というプログラムを使えば、驚くほど簡単に25H2へアップデートできるんです。

今回は、Windows11の24H2から25H2へ、短時間で確実にアップデートする方法を解説します。ただし、いくつか注意点もあるので、しっかり確認してから作業を進めましょう。

まずはこれを確認!現在のバージョンをチェック

イネーブルメントパッケージを使う前に、絶対に確認すべきことがあります。

現在のWindows11が「24H2」の最新版になっているかどうかです。具体的には、2025年8月に配布された「KB5064081(ビルド番号:26100.5074)」以上がインストールされている必要があります。

確認手順

- 「設定」→「Windows Update」→「更新の履歴」を開く

- 最新の更新プログラムを確認

- 「KB5064081(26100.5074)」以上であればOK

なぜこれが重要かというと、23H2以前のバージョンにイネーブルメントパッケージを適用すると、不具合が生じる可能性が非常に高いからです。私も以前、「まあ大丈夫でしょ」と思って古いバージョンで試そうとしましたが、危うく大惨事になるところでした(笑)。

まずは必ず24H2の最新版にアップデートしておきましょう。Windows Updateを実行して、すべての更新プログラムを適用してください。めんどくさいかもしれませんが、ここは絶対にサボらないでくださいね。

これで解決、イネーブルメントパッケージって何?

イネーブルメントパッケージ(Enablement Package)は、簡単に言うと「25H2へのアップデートを可能にするだけの単純なプログラム」です。

通常の大型アップデートだと、システム全体を書き換えるので時間がかかりますよね。でもイネーブルメントパッケージは、既に24H2に含まれている機能を「有効化」するだけなので、数分〜10分程度で作業が完了します。

通常アップデートとの違い

| 方法 | 所要時間 | データ容量 | リスク |

|---|---|---|---|

| 通常のアップデート | 30分~2時間 | 数GB | 中程度 |

| イネーブルメントパッケージ | 5~10分 | 数十MB | 低い(24H2最新版なら) |

思考過程を整理すると、こういうことです。

- 24H2には、実は25H2の機能が既に入っている

- でもその機能は「無効化」されている

- イネーブルメントパッケージが「有効化」してくれる

- だから短時間で完了する

逆に考えると、23H2以前だとその「隠れた機能」自体が入っていないので、無理に有効化しようとすると矛盾が生じて不具合が起きるわけですね。

実際の手順を画像なしで超わかりやすく解説

さて、ここからが本番です。実際にイネーブルメントパッケージを使って25H2にアップデートする手順を説明します。

イネーブルメントパッケージを入手

まず、Microsoftから公式にイネーブルメントパッケージをダウンロードします。

- ファイル名:KB5054156

- 正式名称:Windows11.0-KB5054156-x64.msu

イネーブルメントパッケージ:

- KB5054156 x64 (Intel、AMD CPU用)

- KB5054156 ARM64 (ARM64 CPU用)

上がIntelやAMDのCPU用、下がSnapdragon等ARM64 CPU用のイネーブルメントパッケージとなっています。

ダウンロード先はどこでもいいですが、私はデスクトップに保存してます。あとで探しやすいので。

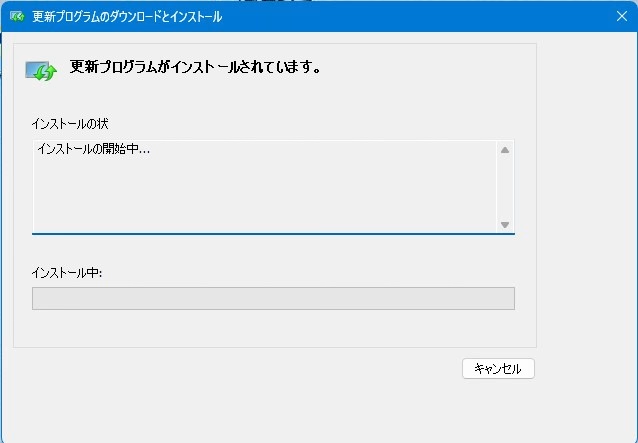

インストール実行

ダウンロードしたファイル(Windows11.0-KB5054156-x64.msu)をダブルクリックします。

すると、Windowsの更新プログラムインストーラーが起動します。

- 「はい」をクリック(ユーザーアカウント制御が出た場合)

- インストールが始まるので待つ(5〜10分程度)

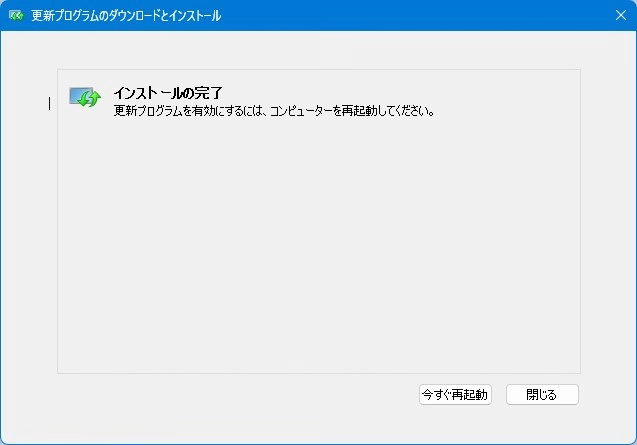

- 「今すぐ再起動」と表示されたらクリック

インストール中は他の作業をしても大丈夫ですが、再起動を促されたら素直に従いましょう。たまに「後で再起動する」を選んで忘れちゃうこともありますが(私だけ?)、できるだけすぐに再起動したほうが安全です。

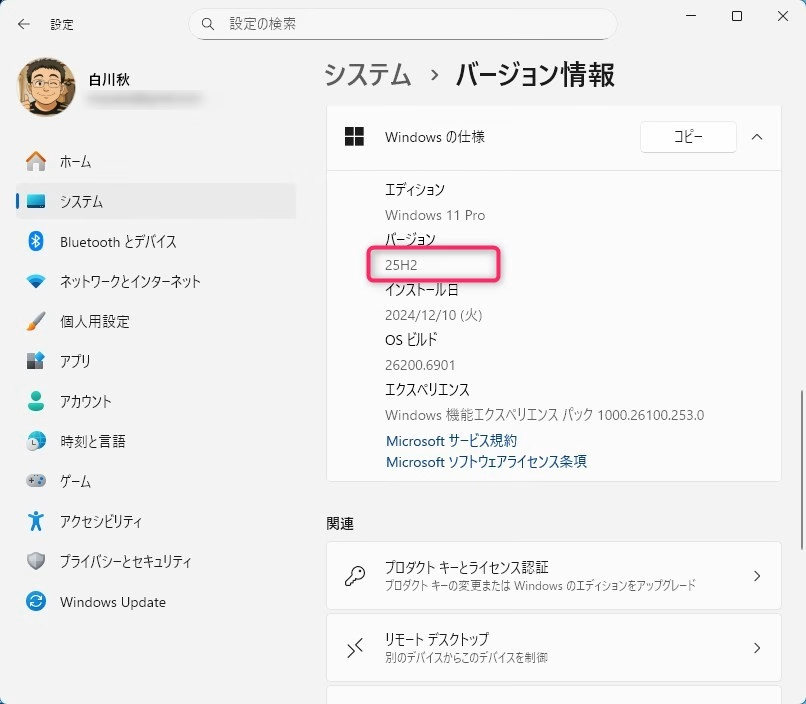

アップデート完了を確認

再起動後、システムが25H2になっているか確認します。

- 「設定」→「システム」→「バージョン情報」を開く

- Windowsの仕様欄を確認

- バージョンが「25H2」になっていればOK

ビルド番号も変わっているはずです。私の場合は特に問題なく、サクッと終わりました。

また、25H2のパッチが当たったというところで大喜びしたいところですが、Windows Updateを行って最新の状態にしておくことも忘れないようにしましょう。

25H2をインストールして気付いたのですが、アプリの関連付けがリセットされるようです。ちょっとめんどうではありますが、よく使うアプリの関連付けは直しておきましょう。大型アップデートなので、仕方ないといえば仕方ないですね。

ちなみに、変更したいファイルを右クリックして、「プロパティ」→「全般」の「変更」から関連付けするアプリを簡単に変更することができますよ。

注意すべきポイントと失敗しないためのコツ

ここまで読んで「簡単そうだな」と思ったかもしれませんが、いくつか注意点があります。

絶対にやってはいけないこと

- 23H2以前のバージョンで実行しない(これが最重要!)

- 古いバックアップしかない状態で実行しない

- バッテリー駆動のノートPCで実行しない(必ず電源接続)

やっておくと安心なこと

- 重要なデータをバックアップ(まあ、めんどくさいときはやらない時もありますが…)

- 時間に余裕があるときに実行

- 他の更新プログラムを先に適用しておく

正直、バックアップは毎回やらないこともあります。でも、非対応PCを無理やり動かしてる人は、念のためやっておいたほうがいいかもしれません。私の友人は一度、アップデート中に電源が落ちてWindowsが起動しなくなったことがあるので…。

トラブルシューティング

もしインストールに失敗したら⋯

- PCを再起動してもう一度試す

- Windows Updateですべての更新を適用してから再挑戦

- ディスクの空き容量を確保する(最低10GB以上推奨)

「なんか動作がおかしいな」と感じたら、無理せず元のバージョンに戻すことも考えましょう。

合わせて読みたい

最後に

イネーブルメントパッケージを使えば、Windows11非対応PCでも24H2から25H2へ簡単にアップデートできます。

重要ポイントのおさらい:

- 必ず24H2の最新版(KB5064081以上)にしておく

- 23H2以前では絶対に実行しない

- KB5054156をダウンロードしてインストール

- 再起動後、バージョン情報で確認

通常の大型アップデートと違って、わずか数分〜10分程度で完了するのが最大のメリットです。ダウンロードサイズも小さいので、回線速度が遅い環境でも安心ですね。

ただし、非対応PCでWindows11を動かしている以上、ある程度のリスクは覚悟しておく必要があります。私も含めて「動けばいいや」精神で使っている人も多いと思いますが、大事なデータはちゃんと守っておきましょう。

この方法で、最新のWindows11を快適に使えるようになりますよ!

ではでは、参考までに。

コメント